Idee per un civismo riformatore

MARCO DONATI

- Il versante ideale-teorico

La forza innovatrice dell’universalismo dei valori umani

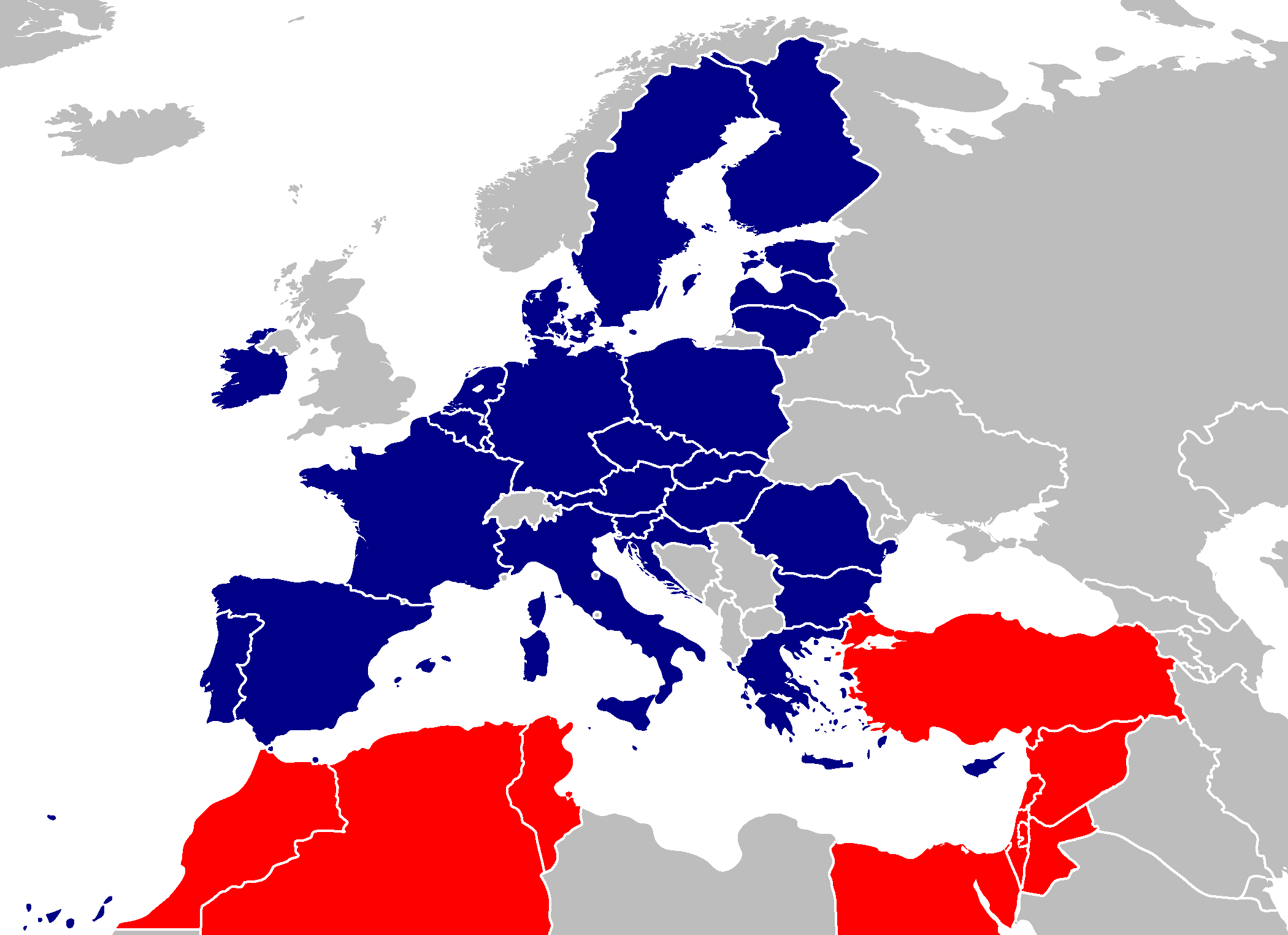

Se volessimo dare subito un’indicazione della direzione verso cui ci muoviamo, penso che potremmo dire che è la costruzione dell’Italia Euro-Mediterranea. Dunque un’Italia da cambiare dentro un’Europa da cambiare. Potremmo per questo prendere a riferimento le parole pronunciate da Claudio Signorile in un convegno tenutosi a Taranto nel 2019 con la partecipazione anche di Piero Bassetti: “L’Europa riformata è il nuovo soggetto politico Euro Mediterraneo fondato su città e territori e con la mediazione leggera degli Stati nazionali. … La nuova unificazione e coesione del Paese, è la ricostruzione di una Italia fondata sul civismo federativo, pragmatico, insieme con un assetto istituzionale adatto alle funzioni globali e locali del terzo millennio”. Ecco, qui già c’era tutto un programma che può essere il nostro programma.

Il civismo federativo nel frattempo si è appunto federato: gli abbiamo dato forma nazionale con la nascita di FCE. E siamo ora nella fase più propriamente fondativa, quella dell’identità politico-programmatica, degli orientamenti ideali e delle scelte politiche, perciò con lo sguardo rivolto insieme all’ideale e al reale, alla prospettiva e all’attualità. Qui l’atteggiamento mentale utile ce lo suggerisce il titolo perentorio del pamphlet di Edgar Morin del 2022 “Svegliamoci!”.

Perché questo perentorio “svegliamoci!”? Lo dice lo stesso Morin citando una nota frase di Ortega y Gasset: “Non sappiamo che cosa ci sta accadendo, ed è precisamente questo che ci sta accadendo.” Ci siamo impigriti continuando ad usare paradigmi buoni per un mondo che non c’è più, questo è il punto. È finito il mondo delle continuità e delle certezze e noi continuiamo a pensare coi parametri del pensiero lineare. Probabilmente dobbiamo ancora prendere atto che siamo entrati in una fase della storia umana nuova e diversa, anche se non del tutto nuova e diversa, perché c’è sempre di mezzo “il legno storto dell’umanità”, che è vano tentare di raddrizzare soprattutto se con operazioni chirurgiche, ma che bisogna saper capire e governare.

La regina delle scienze, la fisica, ci dice che il mondo è granulare, discontinuo e probabilistico, sia alle dimensioni dell’infinitamente piccolo che a quelle dell’infinitamente grande, dall’elettrone allo spazio e al tempo. È la natura che è fatta così, la sua essenza è la frammentazione e nel contempo la struttura a rete delle infinite intrinseche relazioni. Siamo usciti dal mondo terrestre e lunare e siamo entrati nel mondo delle galassie e abbiamo scoperto che il mondo cosmico è un’immensa interrelazione di elementi. È una scoperta del pensiero scientifico con una storia lunga e complessa, da Copernico, Galileo e Newton, fino ad Einstein e Heisenberg, Penrose e Hawking, ed è ora, senza più veli, la dimensione del mondo degli uomini.

Appunto, anche il mondo delle relazioni umane nel tempo si è andato costituendo così, quasi in parallelo con il mondo della scienza, in realtà però sempre un po’ in ritardo e in rincorsa per recuperare sintonia. Comunque, al termine di un lungo percorso, la cultura occidentale è arrivata al traguardo dell’incertezza: non ci sono leggi e verità definitive, siamo condannati a costruirci le nostre verità, a confrontarle con quelle degli altri, a sperimentare il possibile e a cambiare ciò che non funziona. È un’altra dimensione, in teoria molto più aperta, comunque dinamica, ricca di opportunità.

Lungi dal generare paura, dovrebbe destare interesse e spingere ad approntare strumenti, competenze, organizzazione. Vale per l’uso didattico dello smartphone e del tablet come per le tecnologie biomediche o per l’intelligenza artificiale adattiva. Purtroppo non si respira quest’aria. Non sono solo pigrizia e mancanza di strumenti culturali a produrre resistenza al cambiamento, né è certo, in aggiunta, solo questione di interessi consolidati. C’è anche, come fattore rilevante, che la rottura degli schemi è opera di potenti concentrazioni che fanno delle tecnologie avanzate uno strumento, oltre che di profitto stratosferico spesso speculativo, di pressione e di potere che disumanizza l’umano.

La politica poi è in grave ritardo, essendo lontana dalla capacità di prendere atto di questa evoluzione e di adeguarvi parametri, progettualità e linee d’azione. Sembra di essere entrati addirittura in una fase di non-governo. I grandi eventi sorprendono non solo le persone, ma la politica e i governi. Scomparsa la prevenzione, rimane un’affannosa corsa ai ripari, sempre insufficiente, quando non la rassegnazione e l’abbandono. Assente la visione, ci si schiaccia sul presente e sul consenso immediato. Sembra una fuga dalle responsabilità, quasi l’“Escape from Freedom” di Eric Fromm estesa dagli intellettuali alle classi dirigenti.

Lo hanno reso evidente le crisi che in questo secolo hanno fatto più forti ed estreme tendenze già in atto per le contraddizioni della globalizzazione: prima la crisi climatica sempre più preoccupante, poi la pandemia, poi la guerra di Putin, la crisi geopolitica e i derivati, la crisi energetica e quella alimentare. Non-governo perché all’assenza di politiche di prevenzione si affianca l’assenza di politiche capaci di affrontare cause e contesto. È evidente, conviene insisterci, che c’è un problema serissimo di classi dirigenti, ma insieme anche di percorsi di selezione e di democrazia partecipata.

Lo abbiamo detto, siamo entrati nell’era planetaria e con ciò nell’era dell’interdipendenza globale. Perciò siamo anche entrati nell’era dell’interdipendenza dei problemi: squilibri economici e crisi demografica, contraddizioni dello sviluppo e degrado della biosfera, mali della civiltà e rifiuto del futuro, sviluppo incontrollato della tecnoscienza, regressi della democrazia, sete di dominio, ritorno di antiche barbarie insieme a nuove forme di violenza.

Come orientarci dunque in un quadro cosi complesso? Sapendo di dovere tener fermi obiettivi strategici e mettere a frutto il gran lavoro di elaborazione politica che abbiamo fatto nella fase preparatoria di FCE al fine di tradurre tutto questo in una posizione politico-programmatica che, per essere convincente, non deve né cedere alla tentazione della pura ricerca del consenso né ignorare la battaglia politica, gli interessi in campo, le sensibilità diffuse e la possibilità di comunicazione.

Svegliamoci!, la bussola è nella nostra storia, nella nostra stessa cultura. I periodi di transizione richiedono di andare al fondo delle questioni. Lo abbiamo detto, siamo costretti alla fatica del pensiero. Era scritto nei testi sacri. Lo aveva detto il sommo poeta: “Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza”. Eppure sembra che lo abbiamo dimenticato.

Mai le possibilità, le occasioni, i mezzi di conoscenza sono stati così potenti e diffusi come nella nostra epoca, eppure mai come oggi sembra anche diffusa una ripulsa verso il pensiero critico, verso l’uso critico della ragione. Mai siamo sembrati così lontani dal messaggio kantiano così potente e irrinunciabile per chi si sente parte di una modernità ancora lungi dal potersi ritenere compiuta, quel “Sapere aude!”, abbi il coraggio del tuo pensiero, che è e resta il motto più impegnativo della libertà.

La modernità è infatti conquista della libertà: libertà di pensiero, libertà di fede, libertà di parola, libertà economica, libertà politica. Libertà individuale tutelata da leggi, e però insieme responsabilità individuale e collettiva, di ciascuno e di tutti, nell’esercizio delle diverse funzioni. Non c’è libertà senza responsabilità, né responsabilità che non tragga origine da una condizione di libertà.

Tutto il percorso della storia moderna ha questo senso e questo sapore. Ma col tempo anche di questo sembra essersi persa memoria. La libertà è diventata un diritto senza doveri. Ed è una contraddizione radicale. Società dell’incertezza non vuol dire infatti libertà senza responsabilità, altrimenti vengono minati alla radice democrazia e vivere civile, come la realtà si incarica di dimostrare.

È una lezione del Novecento, che ci ha lasciato anche altre lezioni. Ci ha anche detto, in negativo, che le dittature possono originarsi dalla sottovalutazione delle contraddizioni e dei deficit di democrazia o, in positivo, che da tragedie epocali possono nascere conquiste epocali. Dalla guerra nazista e fascista e dall’Olocausto sono infatti derivate le tragedie che sappiamo, ma è derivata anche la “Dichiarazione universale dei diritti umani” adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi.

Lì c’è tutta la storia intellettuale, etica e politica (fortemente liberaldemocratica), dell’Occidente, dal “Bill of Right” e dalla “Dichiarazione d’indipendenza delle colonie inglesi d’America”, da cui gli Stati Uniti, alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” della Rivoluzione francese del 1789 e quindi al pensiero giuridico dal Settecento al Novecento, anche quello italiano, Gaetano Filangeri e Cesare Beccaria. Dal Gettysburg Address di Abraham Lincoln (18 novembre 1863) al We have a dream di Martin Luther King (28 agosto 1963), due discorsi la cui carica di democrazia e di libertà riempie il nostro oggi e si proietta nel futuro.

Ecco, lì, in quella Dichiarazione, c’è una fonte di ispirazione attuale e vitale, l’universalità dei diritti, e per converso l’essenzialità dei doveri di civiltà. Ma prima ancora c’è la base etica di tutto, il riconoscimento della dignità dell’uomo come fondamento della libertà, della giustizia e della pace. Art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”, un riferimento ineludibile per le costituzioni, per la legislazione ordinaria, per l’etica pubblica e per la politica. Un principio fondamentale, quello della dignità umana, che nelle condizioni di oggi assume il sapore di una coraggiosa sfida rivoluzionaria.

Che diventa ancor più chiara se pensiamo che esso è il frutto maturo di una lunga storia di riflessioni intorno alla natura umana in cui resta ben presente, come s’è detto, “il legno storto dell’umanità” e la natura illusoria e violenta delle operazioni di raddrizzamento forzato, tuttavia non solo senza escludere la possibilità di miglioramento ma anzi intendendola come compito di un’umanità finalmente consapevole del possibile scivolamento verso il male radicale, che oggi assume forme diverse dal passato, e però di sicuro non meno tragiche.

È questa la lotta che impegna ogni cittadino consapevole di esserlo, sia nella vita personale che in quella pubblica, quando abbia accettato come strumento principe della sua azione civile la razionalità moderna, il pensiero critico. Solo da qui, dal pensiero critico, nascono consapevolezza, sfida e coraggio del cambiamento. È la propensione all’esercizio critico del pensiero che permette di non restare schiacciati nel presente e di non ridurre la politica a solo compromesso e gestione del potere. È l’essenza della politica democratica e l’essenza di un progetto di educazione del cittadino libero e consapevole. È il cuore di un programma politico con tutte le sue declinazioni. È dunque la priorità delle priorità.

Massimo Cacciari, ritornato alla normalità della riflessione dopo lo sbandamento no-vax e no-pass e gli strilli sulla democrazia autoritaria incombente, ne fa un’amara constatazione per lo stato di salute della sinistra, giacché, dice giustamente, non esiste sinistra senza pensiero critico. Se non si ha un atteggiamento mentale, culturale, intellettuale, di capacità critica dello stato di cose esistente e di proiezione razionale, in modo non utopico e non irenico, verso il futuro, si dà solo conservazione o inganno. La sinistra diventa parola vuota, la democrazia si trasforma in demagogia. È successo appunto proprio questo.

Ma la storia non distrugge soltanto. C’è, infatti, una riserva di pensiero critico che nella vicenda politica e culturale italiana è stata troppo sottovalutata e sostanzialmente incompresa nella sua portata a causa di una storia segnata dalle contrapposizioni radicali per tutto il Novecento con propaggini ancora vive nei primi due decenni di quello attuale. Si tratta delle tre direzioni che ha preso quella che possiamo chiamare “la cultura di mezzo”, che ha rifiutato il senso messianico di una lotta finale e di un compimento della storia: quella cattolica, quella socialista, quella liberale. Le culture che hanno fatto la nostra Costituzione repubblicana. Le culture che hanno costruito l’Europa e che ne costituiscono oggi la speranza.

Tutte culture saldamente ancorate al costituzionalismo liberaldemocratico, orientate ad una democrazia rappresentativa evolutiva, sensibili alle istanze della società aperta, ostili alle politiche di chiusura e di privilegio. Culture della libertà di ricerca e del dialogo, e però anche culture del sacro, inteso come senso del limite, personale e giuridico, e possibilità dell’intangibile che vale un sacrificio.

Nel socialismo di Matteotti e di Turati, nel cattolicesimo di don Sturzo e di De Gasperi, nel liberalismo di Croce e di Einaudi, e soprattutto nel liberalsocialismo di Carlo Rosselli e di Guido Calogero, come anche nell’omnicrazia di Aldo Capitini, possiamo trovare le ragioni per un cambiamento radicale nel modo di intendere e di praticare la politica in una fase che ha il sapore acre e invitante della sfida. Giustizia e libertà per ritrovare, nella e con la politica, la dignità umana. Niente di meglio per essere glocali e universalisti, anti sovranisti e anti populisti, cioè noi stessi, civici federalisti europei.

Da dove veniamo, dove andiamo e cosa mangiamo stasera

Siamo in una fase di transizione: ce lo siamo ripetuti più volte.

La storia non è finita e la memoria ci insegna sempre qualcosa. Abbiamo vissuto un periodo di prosperità. Nel secolo scorso i cittadini si sono organizzati e hanno imposto modi per condividere equamente i guadagni derivanti dallo sviluppo. Oggi più di ieri ha senso mettere in discussione la creazione del valore, chi e come lo gestisce e come si distribuiscono i profitti che ne derivano.

Abbiamo pensato che il mercato avrebbe risolto i problemi della povertà e della disuguaglianza con la crescita dando a tutti l’opportunità di progettare una vita dignitosa. Non è andata così. Abbiamo modificato il nostro modo di essere e di agire. Ma non abbiamo pensato al senso, cioè alla direzione che deve avere il nostro percorso e quale Stato vogliamo per gestire una transizione epocale verso il digitale e il green.

Detto questo ai civici non basta più l’essere dei bravi amministratori e non possono più raccontarsi sulla base di quanto sono bravi, ma devono dire che Stato vogliono, che senso ha l’innovazione e che tipo di progresso hanno in mente. E prima di questo devono costruirsi una identità.

E’ necessaria la politica, cioè la visione.

La memoria

Stiamo vivendo anni difficili. L’accelerazione dei processi di trasformazione mettono in discussione le stesse forme della convivenza democratica. La fiducia nei partiti politici è al minimo storico come dimostra la diserzione dalle urne della metà dei cittadini italiani.

L’Europa deve fronteggiare la sporca guerra “zarista”. Territorio e ambiente tornano in agenda con emergenze inedite che richiedono un ripensamento dello stesso “fare umano” e modelli di vita e di consumo. Lo sviluppo delle tecnologie digitali, l’intelligenza artificiale, la robotica, la Blockchain, il metaverso cambiano linguaggi e produzione, lavoro e poteri.

L’ideologia liberistica si è dimostrata incapace di affrontare quanto di nuovo emergeva in Occidente: fenomeni nuovi e complessi hanno investito la nostra società: invecchiamento della popolazione, immigrazione incontrollata, finanziarizzazione dell’impresa e nuovi colonialismi, ed infine la “rivoluzione” digitale che ha dato accesso a nuove opportunità, ma ha anche rotto i sistemi di mediazione culturale e politica.

Anche il modello europeo del welfare-state è entrato in crisi quando è prevalso negli anni ’90 il capitalismo finanziario rispetto all’economia reale, favorito da un liberismo divenuto ideologia della sopraggiunta “fine della politica”. Stiamo affrontando una sfida che è riduttivo chiamare economica, sanitaria o climatica perché è anche una sfida filosofica nel senso che il modo di pensare deve guidare e precedere le scelte, la cultura è il farmaco idoneo alla cura, è quello che a noi manca. Stiamo vivendo una crisi insidiosa, invisibile e radicale, la crisi della politica: è la causa prima della crisi, ma è ciò che è necessario e indispensabile per affrontare le incognite di un mondo che cambia e nel quale dovremo costruire una “nuova stagione”.

La domanda che dobbiamo porci è: come è potuto accadere che il sistema dei partiti che hanno dato vita alla democrazia repubblicana e che avevano profonde radici nella cultura e nella storia dell’Italia e dell’Europa (i democristiani, i socialisti, i liberali, i repubblicani) siano scomparsi e ogni tentativo di farli rivivere è fallito.

La verità è che ciò non è accaduto per un incidente della storia perché, nel momento in cui la ghigliottina del giustizialismo si è abbattuta su di loro, si era già determinata, e da tempo, una frattura profonda fra i partiti e la società civile.

Le formazioni politiche democratiche si erano isolate dall’opinione pubblica o, comunque, i cittadini le consideravano ormai come dei poteri autonomi e indipendenti.

Se guardiamo alla storia recente non è difficile individuare momenti significativi in cui questa frattura si è determinata.

La prima frattura avviene nel 1968.

I partiti erano stati fino a quell’anno il canale di trasmissione dell’opinione pubblica, lo strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica ma soprattutto i partiti, usciti dalla guerra civile, avevano svolto un ruolo essenziale nella crescita economica, civile e sociale dell’Italia assolvendo anche ad una funzione pedagogica che consentì di radicare la nuova cultura democratica.

Fino al 1968 la gran parte degli italiani aveva, di fatto, fiducia nei partiti a cui delegava la costruzione del proprio futuro e da essi si sentiva rappresentata.

La rivolta studentesca fa emergere un fenomeno nuovo: un pezzo della società, in particolare i giovani e le donne, manifestano un dissenso che partendo dalla scuola e dalla famiglia tende a mettere in discussione strutture, valori e stili di vita che fino a quel momento apparivano come certezze in un Paese cresciuto di più di quanto la sua classe politica ritenesse.

Lo sviluppo economico, che in poco più di dieci anni aveva cambiato profondamente il Paese, era avvenuto in modo selvaggio, con epocali migrazioni interne, in un quadro politico che vedeva la Costituzione ancora parzialmente inattuata e scarso lo spazio per i diritti civili e sociali, con una democrazia bloccata che di fatto negava la pari dignità politica a tutte le opinioni e a tutti i cittadini.

Da ciò era maturata la necessità di mutare il quadro politico. All’inizio degli anni ’60 si era affermato l’incontro fra cattolici e socialisti che dette vita al centro-sinistra, non solo formula di governo ma politica di riforme.

Irrompeva sulla scena una ventata di giovanilismo motivato, irruento, gioioso che tra manifestazioni, “case della donna”, assemblee universitarie, occupazioni, cortei rivendicava spazi di libertà. Ma la domanda di cambiamento prese la forma di una domanda di democrazia diretta, mettendo in discussione le fondamenta di quella rappresentanza che era la stessa ragion d’essere dei partiti politici.

Con gli scioperi del ’69 si determinò la saldatura fra movimento studentesco e movimento operaio, ma i partiti maggiori non capirono mentre i sindacati fecero timide aperture. I socialisti misero all’ordine del giorno lo statuto dei lavoratori.

Aspirazioni e obiettivi che non trovarono sbocco nelle istituzioni democratiche, rifluirono verso forme di opposizione al sistema. Si sparsero così i primi semi di quel fenomeno terroristico, e in particolare del terrorismo rosso, che dagli anni ’70 segnano la storia del nostro Paese.

Ma dalle Università venne fuori anche una classe dirigente, fortemente e ideologicamente politicizzata, di giornalisti e di magistrati in particolare, molti dei quali diventeranno gli artefici e i protagonisti di quel giustizialismo che esplose all’inizio degli anni ’90.

Lo strumento che i partiti utilizzarono per cercare di recuperare il dissenso sociale fu quello definito “dell’assistenzialismo di Stato”.

“Il risanamento e il rinnovamento del nostro apparato industriale è stato reso possibile da un importante travaso di risorse del settore pubblico a quello delle imprese… ma se sommassimo tutte le risorse che direttamente o indirettamente sono state indirizzate alla imprese per il rilancio dell’apparato produttivo, noi arriveremmo senza dubbio ad una cifra pari se non superiore al disavanzo del bilancio pubblico” disse Bettino Craxi parlando a Torino ad una assemblea della Confindustria, dichiarando così di avere compreso quale fosse il nodo che stringeva alla gola il sistema politico italiano ma non ebbe il consenso elettorale e la forza politica per scioglierlo.

Erano anni pieni di contraddizioni e di eventi che si sono poi rivelati determinanti. Tra questi, prima sul terreno culturale e poi più direttamente investendo i partiti, si sviluppa la critica alle “ideologie”. Il percorso è ancora una volta dirompente e rapido e in un batter d’occhio ci troviamo dalla critica alla “morte delle ideologie”.

Negli anni di passaggio tra il ’70 e l’80, il PCI, nel tentativo di opporsi al progetto riformista e innovatore di Bettino Craxi lancia la sfida della “diversità comunista” e della “questione morale”. E per questa strada approda al compromesso storico.

Berlinguer aveva capito che era finito quel mondo, fatto di sfruttati e di sfruttatori, in cui aveva fondato le sue ragioni il PCI nel 1921. Il problema non era più il padrone ma la rendita del capitalista, non più la sopravvivenza ma il benessere, non più la classe operaia ma i “colletti bianchi” che non sentivano come propria la lotta di classe. Berlinguer aveva capito che non era più questione di supremazia o di egemonia della classe operaia ma di sopravvivenza del PCI, oltre la classe operaia. Il “partito di lotta e di governo” è la prima forma che assume il populismo.

L’omicidio di Aldo Moro è il suicidio della Democrazia Cristiana. Il partito dei cattolici coerente ai valori cristiani della centralità della persona sceglie la ragion di Stato e abbandona al suo destino il leader del partito. E segna la sua fine.

Anni difficili, gli anni ’80. Da un lato il Paese viveva nel benessere e sicuro del suo futuro, dall’altro premeva alle porte un necessario cambiamento di rotta se solo ci si fosse accorti che la globalizzazione non era già più una previsione ma una realtà che rapidamente avrebbe condizionato i partiti, i governi, la stessa struttura della società.

E così mentre tutto cambiava, ai mutamenti i partiti dedicavano le parole ma nella sostanza rimanevano ancorati alle loro certezze.

I riformisti, socialisti e cattolici, avevano affidato al Parlamento e ai Governi il compito di provvedere alle esigenze fondamentali che facevano parte del loro programma.

Avevano chiesto allo Stato non solo di proteggere i cittadini ma anche di fornirgli cibo, alloggio e salute. E di garantire non il lavoro ma il posto di lavoro.

Era il welfare all’italiana, il nostro socialismo possibile.

Ma una volta realizzato il welfare i riformisti non hanno avuto più nulla da proporre finendo per apparire all’opinione pubblica come centrali di potere in mano ad una ristretta oligarchia.

E quando queste oligarchie furono messe sotto accusa “la gente” lanciò le monetine e scelse la strada del populismo, di destra e di sinistra.

Alle elezioni del 1994 si presentarono i sopravvissuti del partito comunista e il nuovo partito denominato Forza Italia. Le altre formazioni, Lega e Movimento Sociale, condizionate dalla nuova legge elettorale maggioritaria preferirono fare la coda allo porta di casa Berlusconi.

Il Partito Comunista Italiano, il più potente ed abile del mondo occidentale, che aveva esercitato sul sistema politico nazionale una sua forte influenza, decise di inscenare il suicidio per ripresentarsi con una nuova identità utilizzando la rete di protezione fatta di magistrati e giornalisti.

Democratici di Sinistra, la nuova sigla che ha sostituito quella del PCI, si ritrova in una strana situazione: ha perduto buona parte del radicamento di cui il Partito Comunista disponeva nella società e sul piano elettorale la sua forza si è dimezzata; ha rinnegato le proprie radici ideologiche per cui non fa più riferimento al comunismo né al socialismo, e tanto meno alla socialdemocrazia. E realizza una “fusione a freddo” con la sinistra democristiana.

Il vero problema diventa quello della identità, un problema eluso da sempre con la formula del “partito di lotta e di governo” che significava tutto e il suo contrario. Oggi è in questo la crisi dei DS. Nello stesso passaggio il partito della Destra italiana, guidato da Gianfranco Fini, recide le sue radici storiche e ricerca un nuovo sito in cui impiantare la politica conservatrice.

Si è aperta una fase nuova della politica nazionale.

Una società che genera poteri, saperi, innovazioni fuori della politica ma che la politica deve saper riconoscere. Una società che si mostra capace di darsi proprie forme di organizzazione dell’impegno civile e di nuove forme di rappresentanza che spesso non coincidono con i partiti.

Insomma una società che non vuole più essere guidata dalla politica. Una società così fatta mostra chiaramente di non accettare che vecchi partiti e antiche idee sopravvivano mutando pelle.

Una società alla quale se si vuole restituire la politica bisogna dare nuove forme di partecipazione, una nuova cultura e nuove classi dirigenti.

La risposta non sta nel riproporre vecchie sigle e antiche idee ma piuttosto in una concezione moderna della cultura politica frutto delle esperienze storiche più significative della cultura occidentale, a partire da quel “nesso profondo” che intercorre tra cultura liberale e pensiero cristiano o quei “punti di contatto e di convergenza fra il pensiero social democratico e il pensiero liberal democratico”.

In definitiva il punto centrale è una concezione delle culture politiche come qualcosa di non immutabile nel tempo ma di cui va favorita l’evoluzione e l’incontro.

Il nostro spaesamento è figlio della perdita di radici. Ma è anche vero che ci siamo convinti di poterne fare a meno, immaginando che diventare moderni implicasse la disdetta di ogni tradizione. Mentre facciamo un grande uso delle parole “nuovo” e “futuro”, il passato è ancora inesorabilmente l’unico termometro dei nostri pensieri. L’inversione di questa rotta dipenderà soprattutto dalla capacità di accelerare la costruzione di nuove e convincenti identità culturali. Uscendo dalla transizione.

E’ necessario dunque, prima di tutto, trovare forme diverse all’attuale perverso regime di scambio tra politica e consenso. Nelle contraddizioni della lunga transizione che viviamo abbiamo necessità di ritrovare, con umiltà, il filo della ricerca, la forza di riaffermare i valori, la capacità di interpretare la voce di chi non ha la forza di farsi ascoltare. E’ questo il senso dell’impegno, oggi. Si ha il dovere di dare risposte diverse da quelle tradizionali ad una società diversa, anzi a mille società in cui si scompone quella maggiore, nel rispetto della specificità delle comunità e delle persone. Anche per questo è indispensabile un lavoro di costante rinnovamento, nei contenuti e nelle forme. In un paese moderno non basta governare. In un paese di democrazia matura è sempre necessario avere il consenso dei cittadini.

Bisogna saper interpretare i bisogni, le necessità le speranze, i sogni. E’ necessario per questo che il movimento dei civici si assuma nuove responsabilità e sappia ben lavorare perché il successo della sua politica si rinnovi.

Siamo al guado, viviamo in un mondo a due facce, il mondo vecchio e il mondo nuovo.

Il mondo vecchio era fatto di persone che producevano manufatti: si investiva il capitale per produrre merci che sul mercato generavano nuovi capitali. Nella seconda metà del Settecento in Gran Bretagna nasce la “rivoluzione industriale” grazie ad una serie di fattori di diversa natura: la disponibilità di capitali; la presenza di una classe di imprenditori, l’abbondanza di manodopera, di risorse energetiche e di materie prime; l’invenzione di macchinari in grado di aumentare la produttività (come la macchina a vapore) e di sfruttare nuove fonti di energia (come il carbone). L’introduzione e l’uso sistematico delle macchine comportarono la concentrazione della manodopera salariata in un unico luogo, la fabbrica. Il nuovo sistema di lavoro, detto factory system, si affermò rapidamente perché permetteva forti riduzioni dei costi di produzione ed elevatissimi profitti.

Poi il vecchio mondo ha inventato un altro modo per generare profitti, trasformare i capitali in “pezzi di carta” capaci di trasformarsi in nuovi capitali. E poi è andato in pensione lasciando campo libero a giovani di talento che si sono inventati il lavoro implicito, quello che facciamo ogni giorno cliccando sulla tastiera del nostro smartphone.

Il mondo nuovo cambia sotto i nostri occhi e l’innovazione è sempre più veloce. L’avvento del digitale è stato salutato come l’inizio della società dell’informazione. Non che, fino a quel momento, il ruolo dell’informazione non fosse stato centrale nelle società umane e molti ipotizzarono che le tecnologie digitali avrebbero aumentato “lo scambio comunicativo” tra gli esseri umani.

Non che quello non fosse vero, anzi. In pochi decenni, infatti, la quantità di comunicazione che le persone scambiano con il mondo ha trasformato la vita dell’umanità come mai era accaduta. Quello che era chiaro a pochi, e che molti ancora oggi non comprendono fino in fondo, è la funzione disruptive che il digitale avrebbe avuto (e ha avuto e ha sempre di più) nel rivoluzionare il modello produttivo e, in fondo, l’economia stessa.

Se nella prima parte del ‘900, infatti, il ruolo dell’informazione aveva generato la nascita del Marketing e dei Mass Media (nella loro configurazione di mercato) l’avvento del digitale faceva esplodere la funzione di controllo degli apparati produttivi (le prime macchine a controllo numerico nella produzione industriale), generava la trasformazione robotica nell’industria manifatturiera ma, soprattutto, faceva assumere alle “istruzioni per manipolare la materia prima” (la definizione di “informazione” nella produzione usata dal Premio Nobel per l’Economia Paul Romer) il ruolo centrale nel processo economico dell’era digitale.

Gli USA, primi nel mondo nel determinare tale “rottura sistemica”, generarono, inoltre, i primi vagiti della nuova economia basata sui “dati” arrivando a generare delle multinazionali in grado di costruire processi economici basati esclusivamente sul processo di “estrazione”, “interpretazione” e “commercializzazione” dei dati che hanno raggiunto, in quel paese, quasi il 30% del PIL nazionale ed estraggono informazioni su circa 5 miliardi di persone nel mondo.

La nuova economia, sulla quale l’Europa non solo non ha avuto la capacità di posizionarsi, ma che, a trent’anni di distanza dimostra di non aver ancora compreso, sta avendo in questi mesi una ulteriore fase di accelerazione con il rilascio commerciale delle Intelligenze Artificiali Generative che preannunciano non solo un nuovo e decisivo processo di accelerazione ma un impatto sulla forma e la distribuzione del lavoro senza precedenti.

È importante ripartire dalle comunità locali e da nuove interazioni, più partecipate, con i cittadini. Le comunità energetiche sono forme iniziali di un cambiamento che potrà ripartire da un livello comunitario più cosciente, come immaginato e realizzato da Adriano Olivetti.

Viviamo in una società in cui c’è chi sta sopra e chi sta sotto. Quelli che stanno sotto oggi stavano sotto anche prima, ecco perchè non è una buona idea tornare a “come eravamo”: dalla fase attuale di transizione dobbiamo uscire con la prospettiva di un possibile rovesciamento delle posizioni.

Viviamo in una società a piramide: basata su una scala dei redditi da quelli più bassi a quelli più elevati. A ciò corrisponde una graduazione del potere fondata, pur nel rispetto dei diritti individuali, sul principio del più forte. Abbiamo sperato che le crisi che abbiamo attraversato (pandemica, energetica, climatica), e che ancora attraversiamo, ci facessero cambiare rotta, ma ormai siamo consapevoli che, al contrario, ci hanno fatto regredire.

Liquidato l’intervento diretto dello Stato nell’economia, abbandonato nei fatti il welfare-state e decretata la “morte delle ideologie” si è dissolta la sinistra, quell’area politica e culturale animata per mezzo secolo da partiti di massa, sindacati, correnti culturali e movimenti, che oggi è un deserto in cui i superstiti cercano rifugio nel miraggio di un’oasi, di un “luogo” spesso abitato da comici e politici inventati, un pericoloso palcoscenico in cui si rappresenta la crisi della democrazia che è crisi del pensiero, come ha scritto Edgar Morin.

In questo scenario la destra, come un virus, è stata capace di mutare: entrata nel corpo della società è stata postfascista e secessionista, fino alle stanze di Palazzo Ghigi dove è mutata in partito conservatore e atlantista.

Manca una visione del mondo da tradurre in paradigma.

E da articolare in politica, organizzazione, economia. La crisi del pensiero è crisi della cultura politica, crisi di classe dirigente. Se la crisi della politica è anche crisi culturale, per rinnovare la democrazia c’è bisogno di più cultura e più idee. E soprattutto della partecipazione dei cittadini, ma il 60% degli elettori si è rifiutato di recarsi alle urne. E’ evidente che ciò è la conseguenza di un elevatissimo livello di disomogeneità sociale, è l’assenza di coesione nella società che porta alla polverizzazione delle opinioni sulla gestione della cosa pubblica e al disinteresse nella convinzione della inutilità della partecipazione alla competizione elettorale. Dal 1994 in poi il fenomeno è progressivamente cresciuto ma il sistema dei partiti lo ha ignorato, inquanto l’astensione è di fatto una delegittimazione della loro funzione di proposta politica e di aggregazione su di essa.

La risposta all’astensionismo non può essere certamente la riproposizione delle ideologie che hanno animato il secolo scorso: sconfitte dalla storia, non sono utilizzabili per il presente e tanto meno per costruire il futuro. Ma la risposta non può nemmeno essere una edizione riveduta e corretta del centro-sinistra e tanto meno il ribellismo delle “monetine” da cui è nato quel populismo di destra e di sinistra che ha solo imbarbarito il dibattito pubblico e le relazioni sociali.

Quale strada intraprendere per rianimare la partecipazione e ridare rappresentanza ai cittadini?

Dobbiamo affrontare difficilissimi problemi che richiederebbero capacità di mediazione e una convergenza tra le formazioni politiche, al contrario si dà libero sfogo allo spirito di fazione. Uno scontro che di idee non ha proprio nulla. Una polarizzazione che nasconde la natura dei problemi; una divisione destra/sinistra introdotta nel nostro sistema istituzionale per scopi esclusivamente elettorali. Il risultato una democrazia malata priva della legittimazione del corpo elettorale che sempre più diserta le urne.

Una risposta utile è venuta dal basso: le liste e le associazioni civiche che, nelle competizioni elettorali amministrative, sono cresciute progressivamente nel tentativo di colmare il vuoto che si è creato tra cittadini e istituzioni. L’astensionismo si batte ampliando l’area di autogoverno dei poteri locali e da lì è necessario ripartire sviluppando la cultura politica e ampliando le occasioni di dibattito pubblico. Ma non basta. È necessario affermare una concezione moderna della Politica, frutto delle esperienze storiche più significative, a partire da quel nesso profondo che nel secolo scorso è intercorso tra il welfare socialdemocratico e la dottrina sociale della Chiesa.

In definitiva ritessere la tela di una concezione delle culture politiche (che non sono ideologie) come qualcosa di non immutabile nel tempo ma di cui va favorita l’evoluzione e l’incontro. Penso al dialogo tra democristiani e socialisti che, con la formula di governo del centro-sinistra, hanno assicurato al nostro Paese mezzo secolo di sviluppo. Ma non è più tempo di vecchi steccati: sarebbe uno stupido errore riproporre sic et simpliciter lo schema del “mondo vecchio”.

Nelle contraddizioni della lunga transizione che viviamo abbiamo necessità di ritrovare, con umiltà, il filo della ricerca, la forza di riaffermare i valori, la capacità di interpretare la voce di chi non ha la forza di farsi ascoltare.

Si ha il dovere di dare risposte diverse da quelle tradizionali ad una società diversa, anzi a mille società in cui si scompone quella maggiore, nel rispetto della specificità delle comunità e delle persone.

E’ questo il senso dell’impegno, oggi.

Anche per questo è indispensabile un lavoro di costante rinnovamento, nei contenuti, nelle forme a cui la Federazione dei Civici Europei, un soggetto politico nuovo fondato lo scorso giugno, potrebbe dare un contributo se sarà capace di una più grande fantasia creativa.

In un paese moderno non basta governare. In un paese di democrazia matura è sempre necessario costruire il consenso dei cittadini, un giorno dopo l’altro, attraverso il confronto delle idee, di tutte le idee, e mantenerlo favorendo la partecipazione dei cittadini. Interpretando i bisogni, le necessità, le speranze, i sogni.

Dalla esperienza di quanti hanno governato il proprio territorio possiamo trarre alcune indicazioni essenziali per trasferire ad un livello maggiore i problemi che sono comuni sia che si tratti di un antico borgo medievale che dell’intero territorio nazionale: una politica dell’energia, una politica dell’acqua, una politica della solidarietà, una politica civile, una politica di riforma degli enti di governo, una politica dell’istruzione, della produzione, del cibo e della Salute, una politica dell’Agricoltura e una politica economica. E alla fine una politica di civiltà che riporti umanità e convivialità nelle nostre esistenze restituendoci autonomia e responsabilità, una politica di riconoscimento della piena umanità dell’altro, una politica umanista.

Se non è una buona idea tornare a “come eravamo”, non è altrettanto accettabile la condizione attuale.

Dopo la prima vera crisi globale del corona virus, lo scoppio di una guerra calda a poche ore di volo dall’Italia, la crisi energetica e la crisi climatica, l’Unione Europea e l’Italia devono convergere su un comune obiettivo: traghettare la democrazia e ripensare le sue regole, i suoi valori e principi, in primis la libertà. Rifuggire le scorciatoie populiste, combattere il pensiero autoritario, uscire dal presentismo dominante e immaginare una nuova Polis, progettare la democrazia futura, dando vita ad una formazione politica, plurale, assemblea di militanti, capace di conquistare il Centro del sistema dei partiti. La memoria, non un’operazione nostalgia, può restituirci la pratica della mediazione che non ha bisogno di avventurose leadership personali, ma necessita invece di un pensiero collettivo che si proponga di garantire la sintesi fra identità diverse e di mettere il sistema democratico al riparo dai pericoli della faziosità dell’attuale bipolarismo.

Una formazione politica che nasca fuori dai circuiti di fedeltà personale, che nasca dalla esperienza di quanti hanno governato il proprio territorio, come la nostra Federazione dei civici europei, capace di trasferire, prima in una coalizione di forze riformiste e poi in un nuovo soggetto politico, la forza delle proprie idee.

Ci è stato proposto di chiamare “Centro” questa coalizione. Il termine “centro” per identificare le caratteristiche ideologiche e programmatiche di un gruppo politico è piuttosto recente: durante tutto il periodo monarchico servì ad indicare quei raggruppamenti politici più cauti nel conservatorismo o all’opposto nel riformismo.

Nel 1946 per le elezioni dell’assemblea costituente ricomparvero i partiti prefascisti ed anche altri con finalità solo elettorali. E nacque un nuovo partito, la Democrazia Cristiana, erede politico del Partito Popolare, terza forza tra il blocco socialcomunista da una parte e quello della destra, dai liberali ai qualunquisti ai monarchici.

La fine della DC come partito di centro, a causa della instabilità dei governi, fu breve: l’Italia era divenuta ingovernabile perché era difficile dopo risultati elettorali variamente frammentati, formare maggioranze di governo. Dopo circa mezzo secolo venne meno la funzione mediatrice della Democrazia Cristiana. La medicina in grado di guarire tutti i mali fu vista in un sistema politico bipolare simile a quello inglese: il partito, o la coalizione di partiti, che vince le elezioni governa per i cinque anni successivi. Errore madornale: l’elettore chiamato a scegliere tra due blocchi se ha convinzioni che maggiormente coincidono con le annunciazioni programmatiche del partito di un blocco non si reca a votare quando si rende conto che l’alleanza elettorale pesa negativamente sul partito a cui vanno le sue simpatie facente parte del blocco elettorale vincitore. Oppure non si riconosce in nessuna delle due coalizioni e diserta le urne.

Il centro politico potrebbe sbloccare il bipolarismo ma alla condizione di un significativo consenso elettorale, e soprattutto di una migliore definizione del suo progetto politico, popolare e laburista piuttosto che riformatore. In una vasta accezione centralità significa entità che garantisce l’equilibrio di un sistema costituito da entità diverse. In senso politico centralità vuol dire assunzione della funzione di tenere in equilibrio un sistema politico caratterizzato da diverse componenti politiche. Ad esempio si parla spesso di centralità del Parlamento volendo fare riferimento alla funzione del Parlamento di assicurare la dialettica politica in un ordinamento democratico.

Dalla transizione dobbiamo uscire nella prospettiva di una diversa configurazione della società e del potere politico e istituzionale. Serve un movimento riformatore capace di dare rappresentanza alle imprese e ai lavoratori che dalle grandi città, dai mille borghi del bel Paese, dalle aree industriali e dalle università vogliono un generale rinnovamento. Si deve andare oltre, perché indietro non si torna.

Non è la speranza apocalittica della lotta finale. E’ la speranza coraggiosa della lotta iniziale. Coloro che raccoglieranno la sfida verranno da orizzonti diversi, poco importa sotto quale etichetta. Saranno i restauratori della speranza. Siamo i portatori di una nuova speranza.

- Il versante programmatico

Esemplificazioni di una logica riformatrice

Sulle basi teoriche e politiche ora dette, possiamo anche indicare le nostre scelte caratterizzanti. Otto appare un numero sufficiente per iniziare, le altre avranno lo stesso carattere. Più che un ordine gerarchico è il quadro di un puzzle da comporre.

- La prima, nel quadro euroatlantico, è l’Europa federale, obiettivo diventato più urgente man mano che, nella riorganizzazione degli assetti mondiali, l’attacco alle democrazie liberali, interno ed esterno, è diventato pressante ed è cresciuta la spinta egemonica dei regimi illiberali. La lotta per l’egemonia mondiale innescata in modo improvvido dalla Russia con l’aggressione all’Ucraina e in modo più subdolo ma non meno pericoloso dalla Cina con la “Via della seta” e insieme la crescita di altre aree del mondo, dall’India all’Asia all’Africa e al Brasile, pongono all’Europa ad un bivio: o si punta all’unità e con ciò all’autonomia, alla crescita e alla capacità di competere nei mercati e di contare nella politica globale, o si va dritti verso la decadenza e la dipendenza. Un’epoca è finita, quella che ha descritto Mario Draghi, l’epoca in cui la difesa dell’Europa era garantita dagli USA, i bisogni energetici dalla Russia, gli sbocchi delle produzioni dalla Cina. Perciò un’altra epoca si apre, quella dell’età adulta in cui l’Europa è soggetto protagonista nel mondo se riesce ad essere autonoma governandosi in modo libero e democratico perché capace di decisioni coraggiose e tempestive. Lo potrà fare se “il sogno che si realizza gradualmente” subisce una scossa passando dall’Europa intergovernativa all’Europa federale. Questa necessità peraltro è il quadro che evidenzia la natura miope e pericolosa del sovranismo che si accompagna inevitabilmente al populismo, nemico giurato della democrazia. Per cui alla fine tutto si tiene.

- La seconda, come detto all’inizio, è l’Italia euromediterranea, una spinta a fare del nostro Paese lo snodo delle politiche da una parte verso l’Africa e dall’altra verso l’area slava e balcanica. Oggi l’Europa, come è stato autorevolmente detto, non tocca palla né a Sud né a Sud-Est. Tanto meno l’Italia, come dimostrano le varie crisi, dal Niger ai Balcani, nonostante le missioni e le amicizie ampiamente spettacolarizzate della presidente Meloni. Il punto è che non si dà prestigio senza una politica percepita come progetto ambizioso e realistico. Oggi questo progetto è la proiezione dell’Italia come punta dell’Europa nell’area mediterranea, per questioni non solo di rifornimenti energetici ma di politiche migratorie e ancor più in ingenerale come hub degli scambi e dell’aiuto alla crescita di tutti i Paesi di questo vasto bacino. Ciò che comporta però anche una riorganizzazione istituzionale del Paese e una profonda revisione degli orientamenti culturali e politici in direzione della massima apertura alle differenze e alla collaborazione e per contare di più in Europa.

- La terza sono le riforme della democrazia: più che ragionare di presidenzialismo o di premierato, si tratta di rafforzare i poteri e la rappresentatività delle assemblee elettive a tutti i livelli, anche con la riforma delle leggi elettorali con tale segno; riformare il regionalismo non in direzione dell’autonomia differenziata ma del macroregionalismo funzionale di stampo europeo; intervenire sull’astensionismo con l’adozione di modalità di democrazia partecipata già sperimentate in Europa; riorganizzare di conseguenza gli enti statali in modo funzionale all’esercizio di poteri rigorosi e trasparenti ma nel contempo amici e facitanti. Sarebbe altamente esaltante e mobilitante se si avesse la lucidità, la sensibilità democratica e la forza, di operare una riforma complessiva dell’assetto istituzionale attraverso un’Assemblea Nazionale Costituente eletta a suffragio universale.

- La quarta è la centralità della riforma della giustizia per contrastare radicalmente gli abusi del giustizialismo, le invasioni di campo tra magistratura e politica, i privilegi di impunità, le lentezze e la troppo frequente dimenticanza che la dignità della persona viene prima di qualunque altra questione si voglia far valere. Tutto al fine di garantire sicurezza personale, certezza del diritto, punibilità effettiva delle violenze comunque esercitate (terribile la diffusione delle violenze contro le donne), fenomeni di una società insicura e frammentata in cui l’eccesso di lassismo e noncuranza produce inevitabilmente sfiducia democratica, chiusura e invocazione autoritaria e perfino razzista.

- La quinta è l’adozione di politiche di sistema in tutto il settore dei servizi (sanità, mobilità, istruzione e formazione, ecc.) avendo al centro la vita del cittadino e non il mantenimento di un sistema burocratico fatto apposta per scoraggiare le differenze di competenza e di impegno. In questo senso una vera e propria riprogettazione del sistema di istruzione e formazione è diventata una assoluta priorità, non partendo da zero ma prendendo a modello le migliori esperienze di innovazione venute avanti in anni e anni di sperimentazione pedagogica, didattica e organizzativa. Mentre per la sanità, dopo il colpevole rifiuto di accedere a suo tempo ai benefici del MES sanitario per un intervento di sistema che avrebbe consentito di affrontare di petto le carenze le gravi carenze rese evidenti in epoca di pandemia, il malo modo in cui si sta procedendo con l’uso dei fondi PNRR non dà alcuna garanzia di cura di un sistema profondamente malato che va ripensato dalle fondamenta.

- La sesta è l’adozione di politiche della fiducia e della valorizzazione sociale al posto di politiche da una parte del dirigismo e dell’assistenzialismo e dall’altra della punizione per chi ha osato o osa migliorarsi, differenziarsi e rendersi utile alla società (pianeta giovani, ceti medi, anziani). È sparita dall’orizzonte una questione che in ogni sistema autenticamente liberaldemocratico dovrebbe essere oggetto di gran cura, ossia la concorrenza. La sua assenza produce clientelismo, corruzione, chiusure e privilegi e alla fine stasi, depressione sociale, scoraggiamento e ingiustizie diffuse. Ovviamente non si invoca la concorrenza spietata, anzi si deve insistere su solidarietà e doveri civici, ma ci vogliono anche salutari regole che lasciano respirare la società facendo emergere le migliori energie e qualità e correggendo le storture man mano che emergono. Non sembri questa la società delle bambole, ma la società alla quale puntare da parte di classi dirigenti autenticamente democratiche che sanno usare i principi e le competenze delle società moderne. Vediamo ora alcuni aspetti specifici.

Il pianeta giovani viene trattato come un pianeta di alieni, che interessa per ciò che consente qualche articolo spinoso o qualche sporadico grido di allarme ma quasi sempre senza preoccuparsi di indagare le dinamiche profonde che ne stanno condizionando pesantemente il futuro, condizioni di studio, condizioni di autonomia e di lavoro, condizioni soggettive.

I ceti medi, quelli che garantiscono la tenuta finanziaria dello stato e la tenuta del tessuto sociale, sono entrati da tempo in una crisi progressiva che li sta portando ad un impoverimento e ad uno scontento che li ha già allontanati dalla partecipazione e che ora rischia di allontanarli dall’affezione stessa alla sostanza della democrazia. Al tema dei ceti medi bisognerà dedicar particolare attenzione, altrimenti anche la preoccupazione per l’astensionismo rischia di diventare una pura esercitazione retorica.

Infine le questioni del pianeta anziani, legate a quelle dei ceti medi e dei giovani. Qui si sono già dimenticate tre cose: che gli anziani svolgono un ruolo di tenuta sociale di primaria importanza in un paese che non garantisce servizi sufficienti di assistenza e di solidarietà; che lascare deperire le pensioni, come ormai accade da troppo tempo, significa non solo umiliare chi non può difendersi ma incidere in modo spesso pesante sulla tenuta dei nuclei familiari; che, mentre è senz’altro doveroso preoccuparsi di lavoro povero, di salari da fame e di pensioni minime, non è meno doverose salvaguardare le differenze tutelando anche le pensioni dei ceti medi, di quelli appunto che hanno fatto della qualificazione e dell’impegno la loro cifra di vita, perché l’appiattimento progressivo al quale sembra si stia puntando (con lucidità di alcuni e con complice cecità di altri) non farà altro che scoraggiare la volontà di miglioramento degli adulti e le speranze di vita dei nostri giovani.

- La settima sono le politiche ambientali per le quali, auspicando la rapida fine della sciagurata discussione sull’esistenza o meno del cambiamento climatico, l’unico indirizzo serio da indicare è un piano straordinario di sistemazione e tutela del territorio mediante la valorizzazione delle specifiche competenze appunto territoriali e l’obbligatorietà delle manutenzioni in tutti i luoghi e in tutti i settori.

In generale non si può più accettare che le politiche ambientali, che hanno bisogno di interventi di lungo periodo e di grandi investimenti programmati con conseguenti mutamenti di abitudini e stili di vita, vengano subordinati ad uno scontro tutto ideologico e trattati quasi alla stregua di dispute social. Dire responsabilità di tutti anche in questo caso è dire un’ovvietà.

La responsabilità infatti si esercita essenzialmente come impegno nel trattare l’ambiente come risorsa a tutto tondo, culturale, sociale, economica, addirittura etica e di credibilità delle classi dirigenti. In fondo è la nostra testimonianza storica di come siamo stati nel mondo.

- L’ottava riguarda le politiche della produzione e del lavoro. Solo un cenno, per indicarne qualche tendenza e la logica innovativa necessaria. In un mondo in profonda e rapida trasformazione come ci si può orientare per capire il rapporto tra produzione e lavoro e tra locale e globale? IPSOA dice: “È una certezza ormai che la crescita dei posti di lavoro si concentrerà maggiormente in quelli ad alta qualifica, mentre quelli a media e bassa qualifica diminuiranno. È inoltre largamente probabile che continuino anche le configurazioni di lavoro ibride, in cui una parte del lavoro viene svolta in loco e un’altra in remoto”.

Una ricerca condotta dal McKinsey Global Institute sostiene che 1 lavoratore su 16 potrebbe essere costretto a cambiare lavoro entro il 2030. La crescita dei posti di lavoro si concentrerà maggiormente nei lavori ad alta qualificazione (ad esempio, nei settori sanitari o scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici), mentre i lavori a media e bassa qualificazione (come i servizi di ristorazione, i lavori di produzione o i ruoli di supporto in ufficio) subiranno un calo.

La rivoluzione tecnologica cambia organizzazione della produzione, qualifiche professionali, orari e modalità di vita. L’intelligenza artificiale cambia la formazione e i mestieri, fa invecchiare le competenze e rende centrale la formazione continua. Produzione e lavoro stavano cambiando già prima del Covid, ma la pandemia ha cambiato tre processi rilevanti a cui sono agganciati mutamenti nella vita sia individuale che collettiva: sviluppo del lavoro a distanza e delle riunioni virtuali; passaggio dalle transazioni in presenza alle transazioni digitali; incremento esponenziale delle tecnologie digitali e penetrazione rapida dell’I.A. in tutti i settori.

In una condizione di questo tipo saltano le logiche tradizionali e va riequilibrato il sistema formativo, vanno ridefinite le priorità del sistema produttivo e le garanzie del lavoro, vanno reimpostati su nuove basi i rapporti sociali. Cambiano però anche i luoghi della produzione e l’organizzazione delle città. Locale e globale saranno ancor più congiunti. La qualità e la qualificazione delle classi dirigenti locali saranno elementi molto importanti, certamente non inferiori a quelle delle classi dirigenti dei livelli più generali.

Siamo entrati in una fase di cambiamenti necessari con logica di sistema. Quale politica potrà essere all’altezza della sfida? Non quella dell’assistenzialismo né quella del mercato senza regole. Non quella delle chiusure né quella delle culture irresponsabili. Una sfida di sistema per le culture riformatrici.

SEGNALIAMO

Commenti

Una risposta a “PER L’EUROPA FEDERALE E L’ITALIA EUROMEDITERRANEA”

Interessantissimo! Ed allora💪💪…lavoriamo tutti per costituire gli STATI UNITI D’EUROPA! Prima che sia troppo tardi! Unire forze socialdemocratiche ,cattolico sociali,liberal democratiche verso una democrazia compiuta, responsabile,giusta e LIBERA.